■ 「KD-4」というカセットデッキ

ビクターのナマロクカセットデッキです。7年前に、同じくビクターのナマロクカセットデッキ「KD-3」を、今年の初夏に同じく「KD-2」を修理しましたが、今回は、同シリーズ最後の「KD-4」です。

KD-4は、機能的には、KD-3に「SuperANRS」を搭載しただけのものですが、デザインはブラック基調のKD-2に通じるやや精悍なイメージが特徴のデッキです。詳細は、こちら「オーディオの足跡」さんのページをご覧ください。

今回入手したKD-4ですが、右側の音が出ない、早送り、巻き戻しが出来ない、再生速度が遅いというジャンク品です。まずは、清掃中心に不具合箇所を修理して行きます。

裏蓋のビスが緩んでおり、中にある劣化したスポンジが剥がされていましたので、既に誰かが弄くった後のようです。分解して行く過程でとんでもない物が出てきて少々びっくりしましたが元に戻すことが出来ました。

メンテンナンス後の動作ですが、巻き戻しのトルクがやや不足気味で巻き終わり付近でもたついて停止してしまうことがあります。その他には、動作に問題はありません。

ただ、再生音がテープによって高音域が荒れるような感じがすることがあります。同じテープをKD-2やKD-3で再生した時にはそのようなことは感じられません。特に古いドルビー録音された市販テープの再生でこのような現象が見られます。

エージングが進めばこのようなことは無くなるのかも知れません。暫く様子を見てみたいと思っています。

以下、メンテナンス・修理中の写真です。

■ メンテナンス・修理作業

|

|

|

| ビクターの生録カセットデッキ「KD-4」のジャンク品です。外観は、経年のわりには綺麗です。 |

カセット蓋もスムーズに開きます。 |

ヘッド類です。清掃が必要です。 |

|

|

|

| 再生テストをして見ました。ACの通電、ランプ等正常ですが、右側の音が出ません。FFやREWは動きません。 |

側面のラバーが剥がれてきています。 |

反対側も同様です。 |

|

|

|

| 少し手で引っ張って見たらご覧のように簡単に剥がれました。 |

本体裏側です。5本の留めビスの何本かが緩んでいました。少し嫌な予感がします。 |

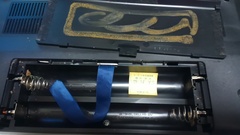

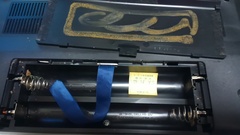

電池蓋を開けてみました。スポンジが既に剥がしてあります。最近になって、誰かの手が入ったようです。 |

|

|

|

| 電池のマイナス端子のバネ部分には、青錆が出ています。 |

こちらも同様に青錆があります。 |

昭和54年に一度メーカー修理があったようです。1977年(昭和52年)発売ですので壊れるのが早い気がします。 |

|

|

|

| 裏蓋を外して見ました。スポンジが剥がされています。 |

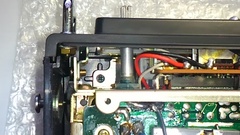

基板の上に紙製のシールドカバーが被せてありました。調整がカバーを被せたまま出来るように穴が開けてあります。 |

基板側の電池接続部分です。 |

|

|

|

| 電池からのケーブルを引き抜きます。 |

基板のシールドカバーを外します。 |

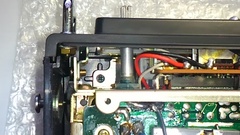

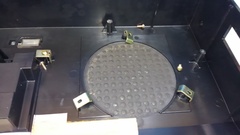

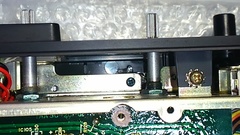

向かって右側の基板を取り外します。その下には、キャプスタンホィールがありました。 |

|

|

|

| 使われているゴムベルトは2本でした。キャプスタン回転用とカウンター回転用です。どちらも伸びてゆるゆるです。交換が必要です。 |

取り外した基板は、ANRS回路の基板です。中央のスィッチは録音・再生の切り替えとなっています。 |

上部カバーと正面パネルを外すために、ボリュームのつまみ類を引き抜きました。 |

|

|

|

| カセットハウジング内の小さなビスを外さないとカバーは外れません。 |

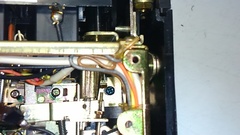

カバーの留めネジを緩めようとネジを探していたら嫌な物を発見しました。黒いケーブルの先がビニールテープで巻かれてます。 |

ビニールテープをほどいてみると、中からスィッチが出てきました。一体どこに付いていたのでしょうか。テープの動作テストは問題なく出来ました。何をするスィッチでしょうか。 |

|

|

|

| 奥にある青い色のネジで本体が留まっています。 |

中央にもあります。 |

こちらの端にもあります。3本のビスです。 |

|

|

|

| 反対側の中央はタッピングビスで留まっていました。 |

これもそうです。 |

奥の方に見えている青いタッピングが留めネジです。 |

|

|

|

| 上部カバーを外しました。スピーカーが付いています。ここのスポンジは剥がされていませんでした。先人は、ここまでの分解はしなかったということになります。 |

上部カバーを外した状態です。 |

次にこの正面パネルを外します。 |

|

|

|

| 左にビス2本。 |

右にビス3本。 |

中央上部にビス1本。 |

|

|

|

| 中央下部にもビスが1本。これら7本のビスを外します。 |

正面パネルを前に引き抜きます。 |

もう一つビニールを巻いたケーブルが出てきました。先ほどのスィッチに繋がるもう一本のケーブルと思われます。 |

|

|

|

| メーターの背面には、スポンジがクッション材として貼り付けてあります。 |

簡単に剥がれました。経年で接着剤がばかになってました。 |

スポンジの代替品は後で考えるとして、メータはテープで仮固定しておきます。 |

|

|

|

| 基板を留めているビスを緩めて基板類を取り外します。これは、上部にあるスィッチ基板です。 |

スィッチ基板には、再生用のスピーカーを鳴らす音量ボリュームとトーン制御用のボリュームが付いています。ボリュームの隙間から接点クリーナーを流し込んで接点部分の清掃をしておきます。レバースィッチも同様に接点清掃しました。 |

こちらはメイン基板です。電源とアンプが搭載されています。 |

|

|

|

| 基板中央にある細長いスィッチが、録音・再生の切り替えスィッチです。ここにも接点クリナー液を流し込んで清掃をしておきます。 |

AC入力端子、DC入力端子にもスィッチが仕組まれています。分解します。 |

取り外して接点部分を清掃しました。 |

|

|

|

| こちら側はオーディ入出力端子です。端子部分の清掃をしっかりと行いました。 |

メイン基板を取り付けてシールドカバーも元に戻しました。 |

カセットメカ部にあるメインスィッチです。PLAY、FF、REWでスィッチがオンとなり電源が入るようになっています。接点部分の清掃をしておきます。 |

|

|

|

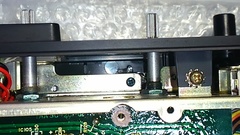

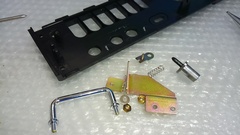

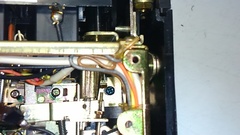

| カウンターベルトは簡単に外せますが、キャプスタンベルトはこのままでは外せません。 |

カバーを外してよく観察します。 |

キャプスタンのフライホィールを支えているネジを緩めると隙間が出来ますので、そこからベルトを外せそうです。 |

|

|

|

| 2本のベルトをうまく交換出来ました。 |

取り外したベルトです。 |

ホィールの上のカバーも元に戻しておきます。 |

|

|

|

| ANRS基板を取り付けてシールドカバーも戻しておきます。 |

本体裏側のメンテナンスが完了しましたので次は上側のメンテナンスです。 |

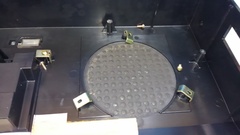

巻き取りリール部分のゴムパーツは清掃した後、目の細いサンドペーパーで少し擦っておきます。 |

|

|

|

| ヘッドが汚れていましたのでアルコールで清掃をしました。この後、金属部分に付着しているゴミ等を綺麗に拭き取りました。 |

ヘッドイレーサーでヘッド部分の消磁を済ませておきます。 |

用途不明のスィッチですが、どうやらここに付いていたもののようです。 |

|

|

|

| 取り敢えずスィッチはケーブルから外して、ケーブルはテープで絶縁しておきます。このスィッチはポーズの時にオンとなるスィッチでした。 |

メータ裏側のスポンジの代替品として、3mm厚のゴムシートを貼り付けることにしました。 |

スポンジが貼り付いていた所にゴムシートを貼り付けました。 |

|

|

|

| メータと正面パネルを当ててみて具合を確認します。遊びもなくピッタリでした。 |

カバー類の清掃をします。まずはスピーカーを取り外します。 |

スピーカーに付いた埃はハケで落としておきました。 |

|

|

|

| スピーカーを外した跡です。ビス3本で固定されてました。 |

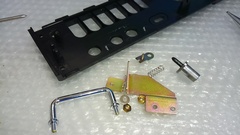

カセット蓋の開閉バネ機構です。ここも分解します。 |

ベルト掛けの金具が、ネジ留めされています。 |

|

|

|

| 裏側はこんなかんじです。 |

こちらも同じです。 |

剥がれてきている側面のラバーシートは思い切って剥がしてしまいます。 |

|

|

|

| 反対側も剥がしてしまいました。 |

正面パネルの金具です。 |

これも分解して清掃します。 |

|

|

|

| 反対側です。 |

こちらはイジェクトボタンも一緒に分解できてしまいます。 |

裏蓋の電池ケース内の電池端子を取り外します。 |

|

|

|

| こちらも外します。この後、錆を削り落とし、接点グリスを薄く塗布しておきました。 |

一通りのメンテナンスが終わりました。動作確認に進みます。 |

AC電源ケーブルを接続しテープ再生をしてみます。 |

|

|

|

| 期待した右側の出力不良がまだ直っていません。回路不良があるのでしょうか。 |

接点清掃を完了したはずのスィッチ類をガチャガチャして様子を見ると、ANRSのオンオフスィッチの操作で右側の音が出るようになりました。 |

このように右側のメーターが振れるようになりました。 |

|

|

|

| ポーズスィッチが無いとポーズにした時にオートシャットオフが働いてしまいます。なんとかして組み立てを行います。 |

元の位置にポーズスィッチを取り付けました。これでポーズでオートシャットオフが動くのを止めることが出来るようになりました。 |

側面のラバーシートの裏に残った古い接着剤(両面テープのようなもの)を根気よく剥がして行きます。 |

|

|

|

| 最終の動作確認をしています。なぜか自機録音したテープの再生音は綺麗なのですが、市販のドルビー録音のテープの再生は高音域が荒れるような感じがします。同種のKD-2やKD-3ではこのような事はありません。不思議な現象です。 |

カバー類を元に戻します。 |

側面のラバーシートを貼り直しました。 |

|

| 反対側のシートも綺麗に貼れました。 |