(1)マザーボードのサイズが98RXのケースサイズに合致するか?

(2)ライザーカードを含めて各種拡張アダプタが納まるか?

(3)DOS/Vマシンとして最低限必要なFDD,HDD,CD−ROM(これは必ずしも必須ではないでしょう。)がケース内に納まるか?

(4)98RXの電源は,DOS/V用として流用可能か?

(5)98RXのケース加工はどの程度必要か? またそれは自分の力で可能か?

PC−9801RX改造記

PC−9801RX改造記

(1)マザーボードのサイズが98RXのケースサイズに合致するか? |

|

|

98RXは5インチFDD2基内蔵型ですのでケース前面には,5インチディケットを挿入するスロットが2つ空いているのみです。今回の改造では,3.5インチFDDとCD−ROMドライブを取り付ける計画ですのでこれらの挿入用の穴をあける必要があります。ケース前面はABS樹脂製のカバーになっていますので穴あけ加工は比較的容易と思われますが穴あけ精度が重要です。一旦バカ穴でもあけようものなら取り返しがつきません。穴あけ工作は慎重に取り組む必要がありそうです。 |

|

ケース裏面ですが,こちらの方は,具合良いことにCバス拡張カード取り付けスロット位置に,DOS/V用の拡張アダプタのコネクタ類の取り付け位置がきますので加工の程度はわずかで済みそうです。とはいうものの裏面は0.5mm厚のスチール製です。プラモ工作用の工具ではちょっと歯が立ちそうにありません。 |

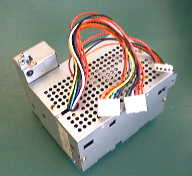

論より証拠とばかりに,別のマシンの電源をFMVのマザーボードに接続し,−5Vを外してテストしてみると何の問題もなく動作します。これで一件落着といいたいのですが,あくまでも今ある手元の機器でのテスト結果です。今後購入するであろうパーツ(中古も含めて)が−5V不要であるという保証はありません。それと,やはり改造する人間のこだわりとして,−5Vをなんとかしたいものです。

論より証拠とばかりに,別のマシンの電源をFMVのマザーボードに接続し,−5Vを外してテストしてみると何の問題もなく動作します。これで一件落着といいたいのですが,あくまでも今ある手元の機器でのテスト結果です。今後購入するであろうパーツ(中古も含めて)が−5V不要であるという保証はありません。それと,やはり改造する人間のこだわりとして,−5Vをなんとかしたいものです。 |  改造を終わった電源ユニット |

| 仕組みがわかったので,これをどう実現するかです。通電中における電圧異常の所は無視し,電源投入の所だけを考えるならば,CRタイマーでなんとかなりそうです。 今回の場合では,マザーボード側のパワーグッド信号端子はディジタルICの入力で受けていますので右図のような簡単な回路で出来てしまいました。 |

|

| 5インチFDD2台が取り付けてあった空間をカットします。裏側からマジックペンでマーキングしドリルやヤスリを使って慎重に穴空けを行いました。 |

|

| FMVのマザーボードの通信用コネクタやプリンターコネクタがぶつかる所をヤスリでカットします。Cバス拡張カード取り付け枠の右側の一部もカットします。PC−98のキーボードならびにビデオコネクタの取り付け穴は裏側からプラ板で盲しました。 |

|

| Cバス拡張カード取り付け枠の所にFMVから外した拡張カード取り付け金具をビス止めします。開いた空間を埋める為,今回は透明プラ板を取り付けました。塗装がまだできていませんが,内部が透かして見えるのでこのままにしています。 |

|

FMV466D3に搭載のCPUは,Intel486DX2(33MhzX2)です。これを,AMD5x86−P75に換装します。AMD5x86は,33MhzX4の133Mhzで高速動作するIntel486互換のCPUです。実効的にはPentium75Mhzに相当するパワーを発揮します。

FMV466D3に搭載のCPUは,Intel486DX2(33MhzX2)です。これを,AMD5x86−P75に換装します。AMD5x86は,33MhzX4の133Mhzで高速動作するIntel486互換のCPUです。実効的にはPentium75Mhzに相当するパワーを発揮します。 CPUの換装については,一般的にはCPUへの供給電圧と供給クロックの周波数,倍率設定が問題となります。486DX2は+5V動作ですが,このCPUは+3.3Vで動作します。このためマザーボードのCPUソケットの電圧変更が必要となりますが,FMV466D3のマザーボードは自動で電圧変更してくれます。クロックについては,5x86にそのまま差し換えただけでは33MhzX3の100Mhzでしか動作しません。

CPUの換装については,一般的にはCPUへの供給電圧と供給クロックの周波数,倍率設定が問題となります。486DX2は+5V動作ですが,このCPUは+3.3Vで動作します。このためマザーボードのCPUソケットの電圧変更が必要となりますが,FMV466D3のマザーボードは自動で電圧変更してくれます。クロックについては,5x86にそのまま差し換えただけでは33MhzX3の100Mhzでしか動作しません。 |

大阪日本橋のソフマップ中古品コーナーにて,PCIバス対応のMach64とVLバス対応のViperを購入し動作テストを行いました。どちらもビデオメモリは2Mbです。 結果としてFMV466D3マザーボードのPCIバスは外部クロックが33Mhzを越えると全く動作しません。このためVLバスのViperを使用することにしました。画面の発色などの美しさはMach64の方が優れているように思うので残念です。 |

組み込み前のシャーシ |  電源とマザーを組み込む |  HDDを組み込む |  FDDとCD−ROMを98のFD取り付け金具にセット |

FDDとCD−ROMドライブを組み込む |  ライザーカードをマザーにセット |  拡張カードを組み込む |  配線をして完了 |

Windows95CD−ROMに納められていたドライバはテスト版みたいなものでまともに動作しません。DiamondのWebサイトからダウンロードしたドライバも英語版しかなく動作自体には問題ないようですが,画面のプロパティを開こうとすると必ずディスプレィアダプタが正しく設定されていないとWin95が言ってきます。

Windows95CD−ROMに納められていたドライバはテスト版みたいなものでまともに動作しません。DiamondのWebサイトからダウンロードしたドライバも英語版しかなく動作自体には問題ないようですが,画面のプロパティを開こうとすると必ずディスプレィアダプタが正しく設定されていないとWin95が言ってきます。