| �@AKAI �J�Z�b�g�f�b�L GX-73 �̏C�� | 2009.1.25 |

���O�σ`�F�b�N�Ɠ���m�F

�@���i���������A�����Ƀ`�F�b�N���J�n����B�傫�ȏ���C�菝���قƂ�ǖ����܂ݗނɎ�̚���������̂� �O�ς̒��x�͗ǍD���B���|����A�Ǖi�ɂȂ�B�������A�����̃��j�̓������Ղ�Ղ�B����ɂ͂܂������B �ǂ�������Ɠ����ɂ��Ȃ��Ă���B�s��C���̑O�ɁA�O�ꂵ�����𐴑|���K�v���B

�@���ɓ���m�F���s���B�{�^���ނ̑���͖��Ȃ��������B�f�B�X�v���B�[�Ƀ{�^������̌��ʂ��������\�������B �J�Z�b�g���b�h�̃I�[�v���E�N���[�Y�����Ȃ��B�L���v�X�^�������Ă݂�Ƃ����Ɖ�]���Ă���B���C���x���g �͖��Ȃ��Ƃ������Ƃ��BGX�w�b�h���s�J�s�J���B

|

|

|

MPX-FILTER�̃{�^���ׂ̗�dbx�̃{�^�����t����GX-93�ɂȂ� |

�@�J�Z�b�g�e�[�v�̑���ɃN���[�j���O�e�[�v���Z�b�g�����B�e�[�v�\����NORMAL�ɂȂ�ׂ����AMETAL�̕\���� �`�����Ă���B�o�i�ē��̂Ƃ��肾�B����́A�e�[�v�Z���N�^�̐ړ_���|�ŊȒP�ɒ���B���ɖ��ł͂Ȃ��B

�@������A�����߂��̃{�^���������ƒ��Ń��[�^�[�̓��쉹�͂��邪�A�e�[�v����������邱�Ƃ͂Ȃ������B ���ɍĐ��{�^���������ƁA�s���`���[���[������オ��e�[�v�͓ǂݎ���Ă����̂����A�e�[�v�̊�����肪�ł����A �L���v�X�^�����t�߂Ƀe�[�v�����J����ԂƂȂ��Ċ������Ă��܂����B

�@���̃f�b�L�A�L���v�X�^���̓_�C���N�g�h���C�u�ʼn�]�����Ă��邪�A�������@�\�́A�U��q�̃A�C�h���[ �z�B�[���ōs���Ă���B�A�C�h���[�z�B�[���̃S�������Ċ����Ă��܂��A�e�[�v����肪�o���Ȃ��Ȃ��Ă���悤���B �J�Z�b�g���J�����̂悤�ȏ�Ԃł́A�^���E�Đ��m�F�͕s�\���B���J�C���̌�Ŋm�F���邱�Ƃɂ���B

|

�@�o�i�ē��ɂ������^�����x����L�����͕s�ǂ��m�F���Ă݂�B�w�ʂ�LINE-IN�ɃA���v��REC-OUT��ڑ����AFM������ �^���o�����ԂɃZ�b�g�����B���j�^�[��SOURCE���ɐ�ւ���B�^���{�����[�����E�ɉčs���ƁA�f�B�X�v���[ �̃��x���\�������X�ɑ傫���Ȃ��čs�����A�傫���Ȃ�̂�R�������ŁAL���͏������܂܂��B �w�b�h�t�H���Œ����Č���Ƃ�͂�L���̉����������B�������Ȃ��̂ł͂Ȃ����x�����傫���������Ă���B

�@SOURCE�����j�^�[���ĉ����������Ƃ������Ƃ́A�^���w�b�h�̕s�ǂł͂Ȃ��BLINE-IN����^���A���v�܂ł� ��H�ɕs������肻�����B��H�����ɒǂ�������ǂ����s�ǂ����邾�낤�Ɗy�ς���B

�������Ɛ��E���|

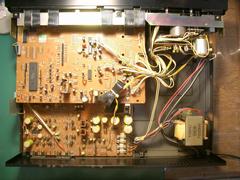

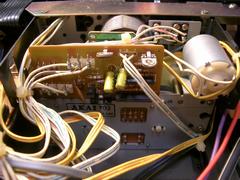

�@�����Ԃ̊m�F����ꂽ�̂ŃP�[�X�J�o�[���J���ɂ�����B�J�o�[���J����Ɖ����̃��j�̓������ނ��ƕ@�ɂ��B ��ޑS�̂���������ƒ��F�����j�Ő��܂��Ă���B�������Ȃ�u���V�Ő��|����ςނ̂����A���j�ƂȂ�Ɛ�܂� ����K�v���B

|

|

|

|

2���̊�ƃJ�Z�b�g���J |

�}�C�R�������ڂ��ꂽ�f�W�^����H�n |

�d���ƃA�i���O��H�n |

3�w�b�h�A�_�C���N�g�h���C�u |

�@�����E���|��̑g�����ɍ���Ȃ��悤�A����O�̔z����R�l�N�^�t�߂��f�W�J���ŎB�e�����Ă����B���̌�A �l�W���O�����ɁA�l�W�Ƃ��̃l�W�����t���Ă����ꏊ���f�W�J���Ɏ��߂Ă����B

�@�ŋ߂̐V�����~�j�R���|�Ȃǂł́A�R�X�g�_�E�����O�ꂳ��A�l�W�̎�ނ����ނ��Q��ޒ��x�ł��邪�A ���̃f�b�L�A20���N�O�̃o�u�����̂��̂����ɑ���̃l�W���g���Ă���B�g�����ɁA�����͂ǂ̃l�W���������� �˘f���Ă��܂�Ȃ����߂̎��O�̍B

|

|

|

|

�@����C������DENON�̃f�b�L�́A�V���V�[���v�����łȂ�Ƃ��`���`�ł͂��������A������́A�����V���V�[�� ��̌Œ蕔����O�ʑ���p�l���̌Œ蕔���ɂ������p�[�c���L�x�Ɏg���Ă���A�w�ʕ����̓S���V���V�[ �Ƀl�W�~�ߍ\���ƂȂ��Ă����B���̓����Ƃ��Ă��ґ�ȑ���Ɏv����B

|

|

�����́uHA12090NT�v���^���E�Đ��ʂɂQ�� |

�@�����̃��j�̓����ɕ����Ȃ���A���Ƀp�[�c�����O���A�V���V�[�Ȃǂ�➑̕����́A������܂Ő��B ������́A�A���R�[���n�̊���܂��X�v���[���ă��j�Ɖ����������B

���^����L�����x���ቺ�s��̒����ƏC��

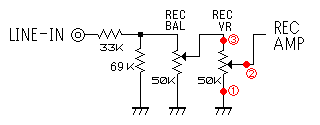

�@�����܂ō�Ƃ�i�߂�Ɗ�̗������Ђ�����Ԃ��Č����悤�ɂȂ�B�^������L�����x���ቺ�� �s������̎��O�����Ƃ��āALINE-IN����̔z���p�^�[���ׂĂ݂邱�Ƃɂ����B

�@LINE-IN����̓��͐M���́A�Œ��R�ɂ�镪����H��ʂ�����A���E�̃��x���o�����X������ �{�����[���ɓ��͂���A�o�����X�����p�{�����[����ʉ߂�����ɁA�^�����x�������p�̃}�X�^�[�{�����[���� �ڑ�����Ă����B

�@�{�����[�������̐������̉��ړ_���ڐG�s�ǂ��N�����Ă���悤���B�ړ_�����܂����Ԃ��痬������ŁA �O���O�����Č������A����ɉ��Ȃ��B�����ŁA�{�����[�������A�ړ_�������A���R�[���Ő��|���A�J�[�{�� ��R�����\�ʂ𐴑|���Ă������A�@�\�����BL���^�����x���ቺ�͂��ꂪ�����������Ǝv����B

�@�g����̎����m�F�܂ł́AL�����x���ቺ�����̏��u�Œ��������f��ł��Ȃ����A�����ԈႢ�Ȃ������낤�B�c��� �{�����[���ɂ��Ă��A�O�̂��ߓ���m�F���s���ƂƂ��ɐړ_�����܂𗬂�����ł������B

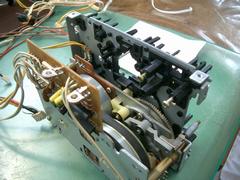

���J�Z�b�g���J�̕����ƒ���

�@�V���V�[�̐����ނ̐��|�A�Ȃ�тɃ{�����[���̕�C���I������̂ŁA�J�Z�b�g���J�̕����E���|�ɒ��� �����B

�@���߂ĐG�郁�J�́A������̑g���ɍ���Ȃ��悤�ɁA���O�ɗǂ��ώ@���A�T�d�ɕ�����i�߂�B

|

|

|

|

|

|

�@����́A����i���O�����ɐ��|���s���A��Ƃ�i�߂��B�����������i�́A�A���R�[����Z�����Ȗ_��e�B�b�V���y�[�p�[�� �����O���X�̖�����@������čs���B���Ɍʼn������O���X�͓O��I�Ɏ�苎���Ă������B

|

|

|

| �@�J�Z�b�g�h�A���Œ肷�鑤���O���� | �@���σp�l�����O�� | �@�e�[�v����胊�[�����O���Đ��|���� |

�@������胊�[�������O�����Ƃ��ċC���t�����B���̃��J�ɂ́A��]�Z���T�[��������葤�Ƒ��葤�A ���ꂼ��ɂP�A���v�Q�������B�e�[�v�̊������̒�~�����o�����Ȃ�A�ǂ��炩�ɂP����Ηǂ��B���܂ł� ��������Victor��SONY�ADENON�̂ǂ̃f�b�L�ł��P�ł������B�Â��@��ł́A�@�B���J�E���^�[�ɃZ���T�[�� ���t���Ă������B

�@�Y�t����Ă����戵��������ǂނƁA���̃f�b�L�ł͑������ꂽ�e�[�v�̒����������Ō��o����Ƃ��������A���̂��� �ɂQ�t���Ă���̂����m��Ȃ��B������葤�A���葤�̃��[���̉�]���x���Ńe�[�v�̒�����ł�����̂��낤���H

|

|

|

| �@������胊�[���̎��̓A�C�h���[�z�B�[���B �@���̃��J�ɂ́A��]�Z���T�[��������葤�Ƒ��葤�̂Q�������B�e�[�v���������o�̂��߂�������Ȃ��B |

�@�A�C�h���[�z�B�[�����O�����B�S�������͂�邾�B | �@�A�C�h���[�Ɖ�]�Z���T�[�����O������ |

|

|

|

|

| �@���J����p�̃��[�^�[�ƃx���g�A�v�[���[ | �@���J����@�\���O���Đ��|����B�v�[���[�͌o�N�ŕϐF���Ă���B | �@���̎��̓L���v�X�^���̐��|�B �@�e�[�v�Z���N�^�⊪��胂�[�^�[���O���Ă��܂����B |

�@�L���v�X�^���̐��|�̂��߂Ƀ_�C���N�g�h���C�u����O�� |

�@�Ȃ��A�A�W�}�X�������K�v�ƂȂ�w�b�h����̕����͎~�߂Ă������B�O���X�≘�����邾���ɂ��Ă������B

�@�J�Z�b�g���J�̕s��C���̃|�C���g�͂Q�B�e�[�v�Z���N�^�̐ړ_�ڐG�s�ǂ̉����ƁA�e�[�v�����̃A�C�h���[ �z�B�[���̕�C���B

�@�e�[�v�Z���N�^�̐ړ_���A�A���R�[����Z�����y�[�p�[�őO��ɎC���Ė����Ă������B����ŁA�ڐG�s�ǂ͉�������B

�@�A�C�h���[�z�B�[���̃S���p�[�c�́A���N�̎g�p�Ŗ��Ղ����ɂȂ��Ă����B 400�Ԃ̑ϐ��y�[�p�[�̏�Ńz�B�[����O��ɓ]�����Ă��ƁA �S���̕������K�x�ɎC��āA���C�W���������Ȃ�A���ǂ���ԂɂȂ����B

|

|

| �@�A���R�[����Z�����y�[�p�[�Őړ_�� | �@�A�C�h���[�̓T���h�y�[�p�[�̏��]�����ƒ��ǂ��Ȃ� |

�@���������J�Z�b�g���J�����ʂ�ɑg���A��ނ��V���V�[�Ɍ��ʂ�ɑg�ݖ߂��čs���B�����̃��j�̓��������A �V�i���l�̌��Ⴆ��p�ɂȂ����B���̌�A�����e�X�g���s���B

�������Ƌ@�\�m�F

�@�J�[�X�J�o�[�͊J�����܂܂œ���m�F���s���B�Ȃ����J�Z�b�g���b�h��������ƕ܂�Ȃ��B�悭���ׂĂ݂���A ���b�h�J�@�\�̏㉺������o�[�̈ʒu���킹�����܂��o���Ă��Ȃ������B�C�����čēx�m�F�A���b�h�̊J���ǍD�ɂȂ����B

�@�܂��́A�e�[�v�Z���N�^�̔������m���߂Č���BNORMAL�ACrO2�AMETAL �̊e�e�[�v�����ɃZ�b�g���āA�f�B�X�v���[ �\�����m�F����B�������e�[�v�̎�ނ�\�������B�\���́A�`�������������肵�Ă���B

�@���Ƀe�[�v�̊��������m�F����B�Đ��A������A�������A�ǂ���X���[�Y���B�A�C�h���[�z�B�[���Ɗ������ �v�[���[�̊���͌����Ȃ��B��]�g���N��K�v�Ƃ���C-90�e�[�v�Ńe�X�g���Ă݂����A���ɕs��Ȃ����삵���B

�@LINE-IN�ɃA���v��REC-OUT��ڑ����AFM������^���o�����Ԃɂ���BFM�̓��m������M�ɂ��Ă����B MONITOR��SOURCE�ɐ�ւ��āA�^���{�����[�����A�E�ɉčs���B �f�B�X�v���[�̃��x�����[�^�[�ɂ́A���E�̃��x�����������x���ŕ\������Ă����B�^����L�����x���ቺ�̌����́A ��͂�{�����[���s�ǂł������B

�@���̌�AMONITOR��TAPE�ɐ�ւ��āA�^�����J�n����B�w�b�h�t�H���Œ����Ȃ���A�h���r�[NR�̃I���E�I�t���� �o�̓��x���̕ω��ANR�̌��ʂ��m�F����B3�w�b�h�@�Ȃ̂ŁA�^���̌��ʂ͒����ɔ���B�����܂ŁA����Ɋւ��Ă� ���ɖ��͖����B

�@������FM��������CD�ɐ�ւ��ACD����̘^�����s���Č����B���̃f�b�L�A��悪���������o��悤���B����́A ���������̍Đ����B�Đ��ш�ɕs���������邱�Ƃ͖������A�����ʂ�悤�ȍ�������҂���Ƃ������肷��B ����͗ǂ��o�Ă��āA�S�̓I�ɂ����߂̖��邭���C�ȉ��Ɗ������B

�@���^�f�U�C�����A�����Ȓ��ɂ���i���������o���Ă���A������ɂ͂������f�b�L���B