| USBオーディオ関連の製作 | 2014.12.17 |

今回は、マイコンを使った電子工作ではありません。USBオーディオに関する2点の製作レポートです。一つ目は、秋月電子で販売されている「10W+10WステレオD級アンプモジュール」のケース組み込みの紹介です。2つ目は、ジャンクのデノンのミニコンポ「D−MS3」から取り外したUSB_DAC基板を使った工作です。

1.10W+10WステレオD級アンプモジュール

このモジュールは、秋月電子で販売されているものです。私が購入したのは随分と前のことで1,200円しましたが、本日現在の価格は半額の600円となっています。在庫は相当数あるようですので、これから先、また値段が下がるかも知れません。

このモジュールは、秋月電子で販売されているものです。私が購入したのは随分と前のことで1,200円しましたが、本日現在の価格は半額の600円となっています。在庫は相当数あるようですので、これから先、また値段が下がるかも知れません。

このモジュールは、スピーカーを鳴らすにはジャンパー接続などの改造が必要です。改造内容は簡単なものですが小さなチップ部品を扱う半田付けの技術が必要となります。モジュールの改造方法や使用上の注意などは、商品案内ページや付属資料に詳しく解説がありますのでそちらをご覧ください。

このキットは、専用の電源が必要になります。付属の実態配線図では、DC5V−4A程度の安定化電源に接続するようになっています。また付属参考資料には、「無音時には、消費電流が500mA近く流れるのでパソコンのUSB端子からは電源を供給できません。」と書かれています。

実は、このことがネックとなって、購入したものの今日まで使わずに部品箱に眠らせてしまっていました。

ところがよくよく考えて見ると、机上で使うには1Wも必要ありません。パソコンのUSB端子の電源容量は、2.5W (5V x 500mA)もありますから、無音時の消費電流の問題を無視するなら、USBのバスパワーでなんとかなるはずです。そこでバスパワーで動くアンプを作ってみることにしました。

製作にあたっては、パソコンのUSB端子保護のために、容量500mAのポリスィッチを通して電源供給することにしました。試しに動かしてみた所、パソコンも壊れることなく問題なく音が鳴りました。

そこで使い勝手を良くするためにケースに組み込んでみました。ケースは、これも秋月電子で販売しているポリカーボネートケースを使用しました。D級とはいえ、それなりにモジュールは熱くなりましたのでケースの底面と上面には適当な通気孔を開けてみました。

| USBコネクタとキットのモジュールとスピーカー端子を配線するだけの簡単な工作です。 |

| USBコネクタの近くにポリスィッチを付けています。 | USBのケーブルコネクタは外してケーブルを直付けしてます。 | スピーカー接続のコネクタも外してケーブルを直付けしてます。 |

| ケースの裏側です。モジュール中央の緑の細いジャンパーが改造箇所です。 | パソコンとスピーカーを接続して音だししています。 |

2.USB_DAC基板

デノンのミニコンポ「D-MS3」はUSBオーディオの再生ができるようになっていました。前面パネルの左側下にUSBのBコネクタが設けてあり、その右横にはヘッドフォン端子がありました。USBオーディオ回路には、バーブラウン社のUSB-DACのIC「PCM2702」が使われていました。このIC一個で、USBのインタフェースとDACを実現してました。

「D-MS3」を分解してみると、操作パネルに、PCM2702とヘッドフォンのミニジャックを搭載した小さな独立した基板が取り付けてあるのが判ります。

今回ジャンクの「D-MS3」からこの基板を取り外し、USBオーディオ装置として単独で機能する装置を作ってみました。

D-MS3 |

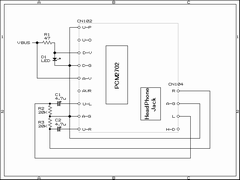

単独の装置として動くものを作るために、まずは基板から出ているケーブルの各端子の信号の意味を把握する必要があります。「PCM2702」のデータシートに記載のレファレンス回路を参考に基板の配線を調べて見ました。その結果は次の通りです。

|

|

「CN102」からのケーブルはプリアンプ基板に接続されていました。また「CN104」からのケーブルは、アンプモジュールに接続されていました。この基板を単独で動かすための回路を次に検討してみます。

「CN102」のアナログ出力を「CN104」の左右のアナログ出力にジャンパー接続すれば、「PCM2702」の出力をヘッドフォンジャックに引き出すことが出来ます。ただし、U-L、U-R、の出力は、+2.5Vの直流オフセット電圧がありますのでコンデンサを挿入する必要があります。

アナログ電源の+5.0Vは、USBのバスパワーを使えば外部からの電源供給は不要です。さらにデジタル電源の+3.3Vも、3.3V仕様のツェナーダイオードを使えばバスパワーから作ることが出来ます。

右のような簡単な回路図を描いてみました。手元に3.3Vのツェナーダイオードが無かったので代わりに白色LEDを使いました。LEDは、パイロットランプを兼ねることも出来ますのでこちらの方が良かったと思います。

LEDの電流制限抵抗R1は、PCM2702のデジタル回路の消費電流がデータシートでは最大30mAとなっていますので、LEDに流す電流を10mAとすれば、(5.0-3.2)V/40mA=45Ω となるので47Ωを採用しました。白色LEDのVfは、3.2Vとしています。

| 表側です。USBケーブルを繋ぐとLEDが点灯します。 |

| プラ板で専用のケースを作りました。 半艶のブラックで塗装しています。 |

出力をヘッドフォンアンプなどに接続すればパソコンサウンドを楽しむことができます。 |