| Victor/Kenwood VUメーターの製作 (KD-A5+DM-SE7) | 2010.1.3 |

|

ジャンクのオーディオ機器の部品を使って針式のアナログVUメーターを製作してみようと思いたった。 古いカセットデッキにはすべからくVUメーター(厳密にいえばもどきである)が付いていて、音楽を聞きながら、 その針の動きを眺めているのも楽しいものであった。その体験をもう一度という訳だ。

さて、まずは針式のメーターを調達しなければ話にならぬ。そこでオークションやハードオフから 新たに手にいれようと考えたのだが、手元には、ジャンク修理の終わったカセットデッキが10台程ある。

その中のVictorのKD-A5、 KD-3、AIWAの AD-7600には、針式のVUメータが付いている。これを取り外して、 メーター回路を作成し、新たなケースに組み込めば良いことに気付く。他のデッキは、蛍光表示管やLEDを 使ったデジタルメーターなので駄目だ。

3台の内どれを分解するか考える。KD-3は、再度手に入れたものだけに動態保存しておきたい。AIWAのAD-7600は、 動くことは動くが日常使うことは全く無い。無くなったとしても問題は無いのだが、カセットテープを自動で 吸い込むなどのギミック動作は余りも個性的であり、あっさりと無くすのはおしいデッキだ。

最後の1台、KD-A5だが、これはVictorがメタル時代を切り拓くとの意気込みで作った渾身のデッキであり、 思い入れのある人も多いように聞くが、私にとっては特に感慨も無い。TC-K65の修理でカセットデッキの 修理の面白さに取り憑かれて手に入れただけのもの。

オークションで100円で落札し、電解コンデンサを全て交換、カセットメカの動作も全然問題無い状態に 仕上げたもののテープ再生時に聴こえるチリチリという微かなノイズがどうしても取れない。 再生ヘッドからのケーブルを外すと、この不快なノイズが完全に消えるので再生ヘッドの不良のような気がする。 こんな状態だから使うことは全く無く、無用の長物と化している。そこで、このKD-A5からVUメーターを取り外すことにした。

というような次第で、KD-A5の分解に取り掛かった。並行して、VUメーターを収めるケースをどうするか思案する。 日本橋あたりで手頃なアルミケースを購入しても良いのだが、ちょうど良いケースが手元にあることに気付く。 ハードオフで購入したジャンクのミニコンポ 「SE-7MD」のケースがほど良い大きさなのである。しかもうまい具合に、 コンポのMDデッキであるDM-SE7は、レーザーダイオードの劣化で完全な修理は不可能な状態にあり、 使い道も無く、壊してしまっても惜しくは無い。 このデッキを分解してケースを流用してみることにした。

|

|

|

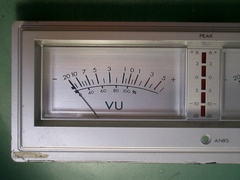

| VUメーターを取り外すためにKD-A5を分解する。 | このVUメータを利用する。ついでに真中にあるピークレベルメーターも再利用を考える。 | VUメータのバックライトとピークレベルメータのLED。 白熱電灯なので赤味を帯びた照明になる。白色LEDに交換する予定。 一番下のLEDはANRS表示なので取り外すことにする。 |

KD-A5は、左右のVUメーターの間にLEDによるピークレベルメーターが設けてある。これも流用できた方が面白い。 バックライトは、白熱電灯が使われており、なんとなく赤っぽくなってしまうので、白色のLEDに交換してすっきりした表示にしたいと思う。

|

|

|

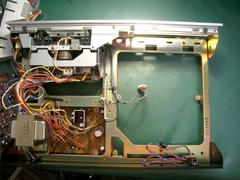

| メイン基板が外されたKD-A5のシャシー。 | 電源トランスと電源基板。 この電源部分も流用しようと思ったが、スペース的に無理なのでACアダプタを採用することに。 |

不要となったカセットメカ。 動作は全くの正常品、ゴムベルトのヘタリも無い。 |

|

|

|

| カセット扉のダンパー機構。 | 左の消去ヘッド、右の録再ヘッドともにセンアロイヘッドだ。 | 誇らしげなSAマーク。当時はそれなりに価値があったはず。 |

|

|

|

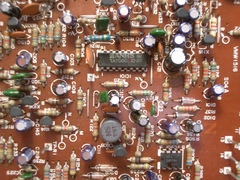

| 取り外したメイン基板。左が前、右が後だ。 VUメーター回路やピークメータ回路は、写真上部(基板左側)にあった。 |

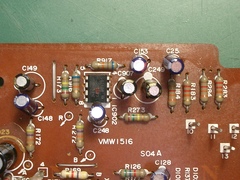

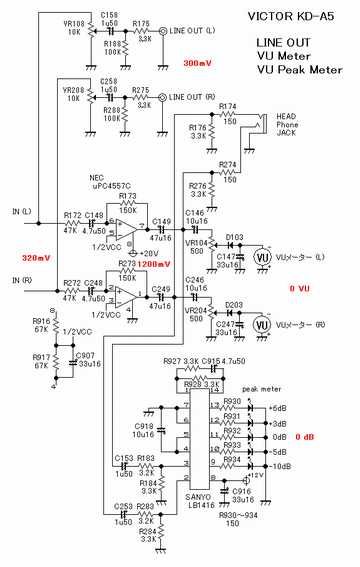

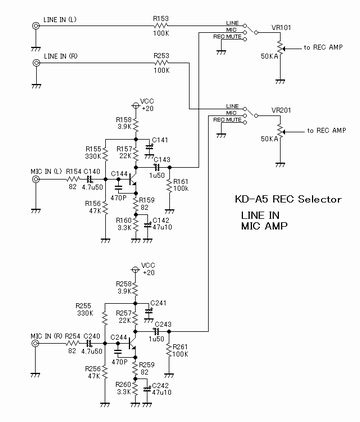

この部分がVUメーター回路。音声信号をD103(D203)で半波整流している。 VR104(VR204)はメータの感度調整用ボリューム |

OPアンプ(uPC4557C)で音声信号を増幅。 出力は、メーター回路、ヘッドフォン回路、ピークレベル回路に供給される。 |

|

|

|

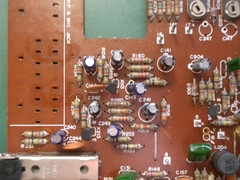

| SANYOのレベルメータIC(LB1416)でピークメーター用のLEDを駆動している。 中央の150Ωの5本の抵抗にピークメーターの5個のLEDが繋がる。 |

写真中央の回路は、トランジスタ1石によるマイクアンプ。 マイクジャック(取り外してある)の近傍に配置しノイズの影響を最小限にしている。 |

消去信号発振回路と録音BIAS回路? |

VUメーターは取り外した物を使うとして、VUメーターを振らせるための回路を製作しなければならない。その設計の参考として、KD-A5で実現されている回路を調べて見ることにした。 メータへのケーブル配線の端子から回路を追いかけて見た。

メータ回路は、ピークレベル回路も含めてメイン基板の左側にまとめて配置してあり、 メータ入力となるオーディオ信号はOPアンプで増幅されていた。このOPアンプには、NECのuPC4557Cが採用されており、 出力の一部はヘッドフォンジャックへの出力ともなっていた。 基板上の部品を追いかけて解析した回路は、次のとおりであった。ついでにマイクアンプも追いかけて見た。回路を合わせて以下に示す。

|

|

|

| 録音・再生のANRS回路。専用のICが使われている。 | 右チャネル、左チャネルの2個のANRS用ICが搭載されている。 | VUメーター回路部分やピークレベルメータ回路部分をそのまま流用することにする。 |

基板裏側のパターン部分を眺めて見ると、メーター回路部分のパターンはうまい具合に独立しており、 基板を切り離しても問題ないことが判る。 回路を参考にして製作するよりも、基板を切り出してそのまま使い回せば手っ取り早くて良い。基板を切り出して使うことにする。

|

|

|

| VUメーターを収めるケースとして、ジャンクのMDデッキ(DM-SE7)のケースを使うことにする。 | DM-SE7のケースカバーを外す。こちらの電源を流用したかったが出力電圧が合わず諦める。 赤い背面のピンジャックのみ流用することに。 |

こちらは、最近の機器だけに分解は容易。シャシーとケースカバー以外は不要だ。 |

MDデッキだけにピンジャックは、録音入力と再生出力の2回路がある。VUメータでは入力の1回路だけあれば良いのだが、 VUメーターをオーディオ機器の接続に割り込ませるとなると2回路必要だ。入力と出力をスルーにしておくと割り込みが可能になる。 DM-SE7からは、このピンジャック部分のみを流用することにした。電源回路を流用できないかと出力電圧を調べて見たが電圧が合わずに採用を諦める。

|

|

|

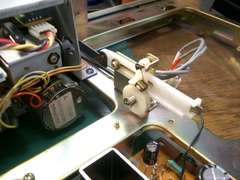

| DM-SE7の前面パネルを採寸し似たようなパネルをプラ板で製作した。 | プラ板で作成した正面パネルに部品を仮組してみた。 右側上から入力ボリューム、ヘッドフォン出力、ACアダプタ2次(DC12V)側電源スィッチ。 |

ボリュームつまみが長いので短くするためにボリュームは少し奥ませて取り付けた。 |

|

|

|

| ケースにはこのような順で組み込んで行くことになる。 | ケースに組み込むとこんな感じで仕上がる。 | 右側面から見た所。ボリュームつまみの飛び出し具合も丁度良さそう。 |

|

|

|

| バックライトのカバー内面にアルミテープを貼り付ける。 | 白熱電灯を取り外して白色LEDの回路を組み込む。 2個のLEDと510Ωの抵抗を直列に繋ぐ。これで+12Vを印加しても大丈夫。 |

LEDの点灯テストを行う。VUメーターをあてがって最適な照明になるようにLEDの向きを調整する。 |

|

|

|

| メイン基板からメータ回路部分とマイクアンプ部分を切り取る。 Pカッターと模型用鋸で綺麗に切り取ることが出来た。 VUメータ回路とピークメータ回路のアースと電源を配線している。 マイクアンプは今回の改造では不要。 |

切り出した回路基板にACアダプタで電源を供給し、動作確認を行って見る。 | ピンジャックは流用。ACアダプタ1次(AC100V)側の電源スィッチを取り付ける。 |

メータ回路基板では、オリジナルは+20Vと+12Vの2電源が使われていた。OPアンプ回路に+20V、ピークレベル回路に+12Vだ。 今回は、+12V、500mA出力のACアダプタによる1電源で供給することにした。切り出した基板に必要な配線を施し、ACアダプタから電源を供給し動作テストを行って見た。 オリジナルからは、電圧が低くなったとはいえ問題無く動作した。ヘッドフォン出力も十分であった。

電源スィッチは、ACアダプタの1次側、2次側、両方に設けた。AC側だけでも十分なのだが、なぜか成り行きで2つ設けてしまった。

|

|

|

| DM-SE7のシャーシーにACアダプタや切り出した回路基板を組み込む。 ACアダプタは、両面テープでシャシーに固定する。 |

ピンジャックは、録音入力と再生出力を接続し、オーディオ機器の接続ケーブルに割り込めるようにした。 KD-A5から外したシールド線を流用する。 |

前面パネルは、シルバー色で塗装を行う。 |

|

|

|

| 組立を完了し動作テストを行う。 | 白色LEDの照明が綺麗だ。 | 組立を終えたVUメータ内部。 |

|

|

|

| ケースカバーを取り付けて完成。 OPアンプuPC4557Cもなかなかに良い音を出してくれる。 |

正面からの姿。 | この後、再度カバーを開け、VUメータとピークレベルメータの感度調整、感度合わせを行った。 |